欧博abgVersailles

Découvrez toutes nos études

Versailles

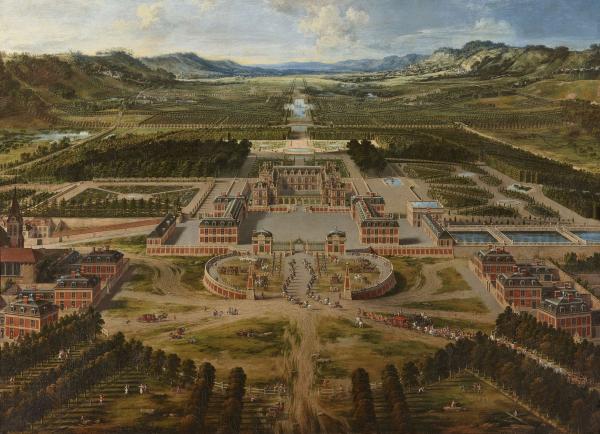

Vue du château et des jardins de Versailles, prise de l'avenue de Paris, 1668

Auteur : PATEL Pierre

Lieu de conservation : musée national du château de Versailles (Versailles)

site web

Date de création : 1668

Date représentée : 1668

H. : 115 cm

L. : 161 cm

Huile sur toile.

Domaine : Peintures

© Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais / Christophe Fouin

Lien vers l'image

MV765 - 16-574902

Versailles

Date de publication : Décembre 2012

Auteur : Baptiste LOY

Contexte historique

La seule vision de ces bâtiments évoque l’absolutisme et le classicisme. Versailles est aujourd’hui un élément constitutif, inamovible et intemporel du roman national français. De ce fait, sa longue construction, et les différentes étapes de celle-ci, sont souvent occultées. Le tableau de Pierre Patel, classique huile sur toile de taille modeste présentant le palais fragmentaire et inachevé tel qu’il apparaît en 1668, est donc particulièrement intéressant.

À cette date, le règne personnel de Louis XIV a tout juste commencé. Le Roi-Soleil ne fréquente Versailles que depuis quatre ans. Les aménagements existants en 1668, et donc visibles dans ce tableau, reflètent les priorités du monarque : les jardins sont dessinés, organisés et verts, la grotte de Thétys, lieu de détente, est présente (disparue). Au contraire, construite en 1710, n’existe que sur les plans. La toile de Patel rappelle que, jusqu’en 1789, Versailles est un éternel chantier où il n’y a pas un endroit qui n’ait été modifié dix fois, selon les dires de la princesse Palatine. De plus, cette peinture s’inscrit dans un ensemble de tableaux consacré aux demeures royales commandé par le roi. Le palais présenté ici est donc celui que veut montrer le souverain : une résidence, mais aussi un instrument de puissance et de prestige.

Analyse des images

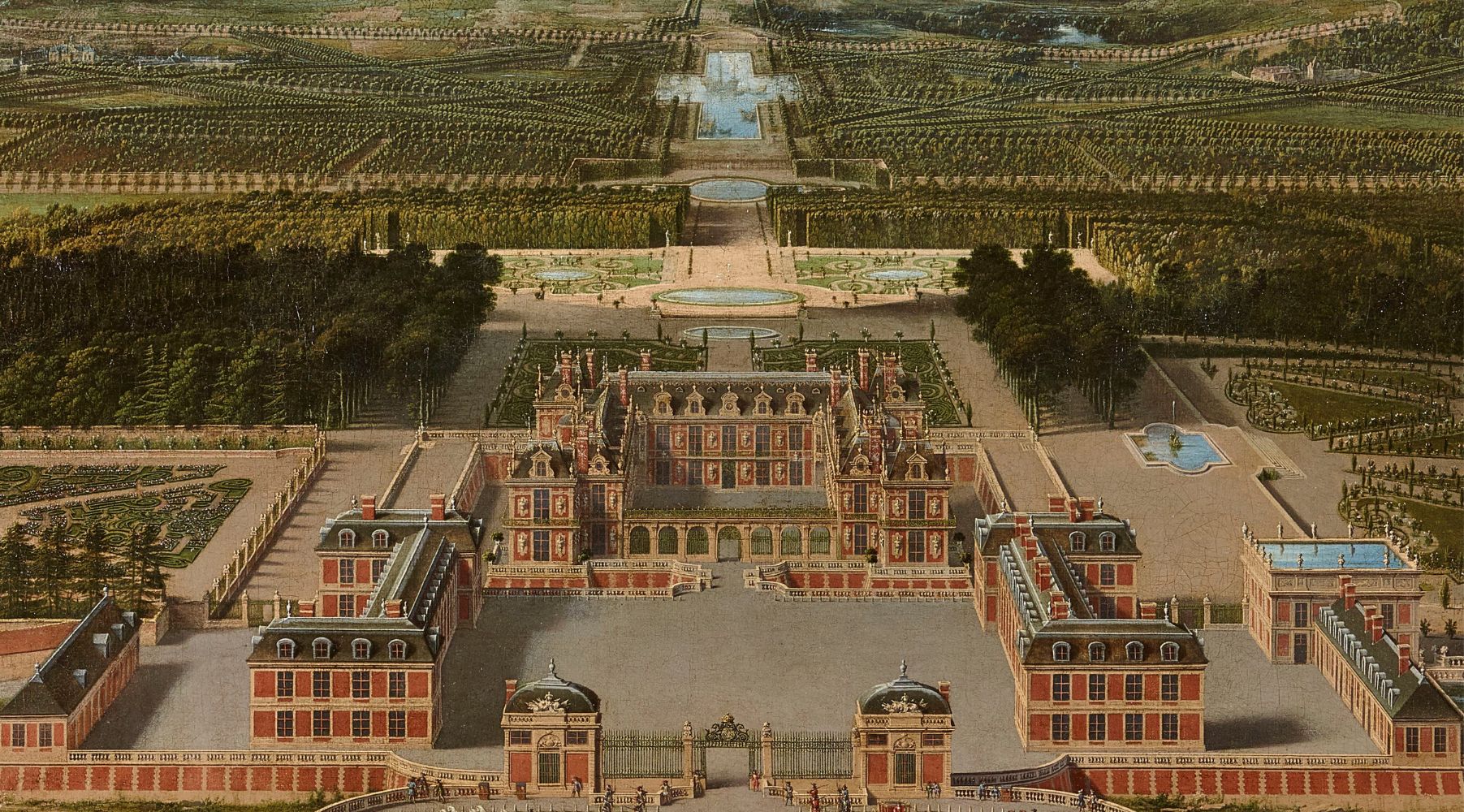

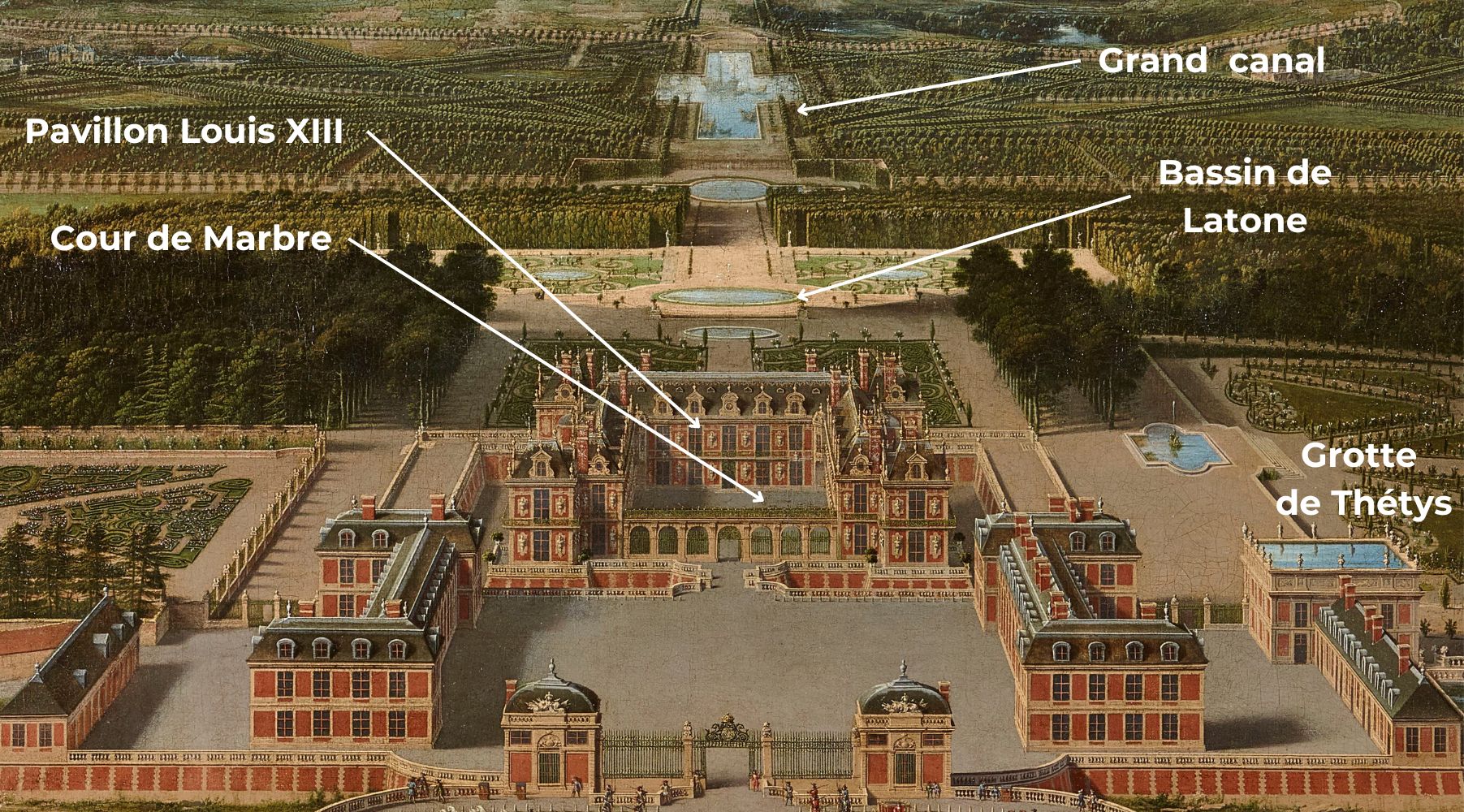

Le tableau s’organise autour d’un axe central matérialisé par le canal, le (même si celui-ci n’a pas encore reçu ses statues, commencées l’année même du tableau), le pavillon de Louis XIII, dont le centre sera occupé par la chambre du roi à partir de 1701, la cour de Marbre et la future avenue de Paris.

Cette ligne est-ouest crée une véritable trouée dans le relief par ailleurs manifestement exagéré par le peintre pour montrer que le Roi-Soleil domine la nature : les collines semblent repoussées par le bassin, les marais disparaissent au profit de jardins à la française agencés par Le Nôtre à partir de 1662. Cet axe se dissout au loin dans le flou du paysage, affirmant l’infini du pouvoir royal. De même, au premier plan, il explose en une multitude de chemins, donnant l’impression de rayonner et tissant un parallèle avec le soleil, symbole choisi par le roi dès 1654.

Le thème du soleil est repris dans l’organisation même du tableau : l’axe est-ouest choisi rappelle la course diurne de l’astre. Par le point de vue choisi, panorama surplombant l’ensemble des bâtiments, par les stricts jardins à la française et par la rigueur de son organisation, le tableau paraît géométrique, presque une froide machine de gloire (J. Cornette). Pour humaniser la toile, Patel a fait figurer un cortège entrant dans le palais, dans le coin inférieur droit de la toile.

La seule présence humaine du tableau s’organise autour du carrosse du roi, rappelant ainsi que ce dernier est le centre de gravité de la cour, et ce dès 1668. Curieusement, le tableau ne montre aucun ouvrier, aucun chantier, alors même que près de 2 % des dépenses du royaume sont consacrés à l’embellissement du palais et qu’en 1685, selon un courtisan, plus de 36 000 personnes y travaillent. Cette absence ne s’explique pas seulement par la fin de la première phase d’agrandissement (1664-1668), et la priorité alors donnée à la guerre de Dévolution (1667-1668). Le peintre montre que c’est par le roi que s’organise et se construit le palais ; lui et ses courtisans sont seuls dignes d’être immortalisés.

Les couleurs choisies tendent elles aussi à humaniser le tableau. Patel peint habituellement des ruines peu fréquentées. C’est par le jeu des couleurs chaudes qu’il parvient à leur donner une atmosphère tranquille. Le même procédé est appliqué pour Versailles : l’ocre des bâtiments et des terrasses éclairés par la lumière solaire, ainsi que le ciel dégagé et rassurant, tendent à atténuer l’aspect froid et majestueux de la composition.

Interprétation

Pourquoi immortaliser le château alors que les constructions n’en sont qu’à leurs balbutiements ?

Dès le début de son règne personnel, bien avant de s’y installer véritablement (1682), Louis XIV fait de ce lieu un symbole de son pouvoir, un reliquaire de l’absolutisme (J. Cornette). En inscrivant ce tableau dans un ensemble de peintures comprenant Fontainebleau, le Roi-Soleil cherche à ancrer son règne dans la lignée de ses prédécesseurs, et notamment de François Ier. Il est intéressant de tisser un parallèle entre ce tableau de Pierre Patel et le portrait de Louis XIV en costume de sacre peint par Hyacinthe Rigaud. Ce dernier diffuse l’idée de la puissance du roi grâce à son maintien et à ses regalia.

De même, le tableau de Patel diffuse l’idée de la puissance du roi à travers ses réalisations, et notamment la plus grande d’entre elles, Versailles. Le tableau de Rigaud devait être envoyé à la cour de Philippe V d’Espagne, pour rappeler au Bourbon la majesté de son grand-père. On peut supposer que la vocation de ce tableau n’était pas de rester au palais. Ces tableaux font éclater aux yeux de tous la grandeur de la puissance royale, pour reprendre les mots de Bossuet. Étant deux commandes, ils rappellent aussi que l’art, au XVIIe siècle, vit grâce aux subventions du souverain, dispensateur de pensions et d’offices, et se soumet à ses goûts et à ses exigences. Celles-ci conduisent à de nombreuses représentations du palais dans le style de Patel, comme L de Martin des Batailles ou les différents tableaux de son frère, Pierre-Denis Martin (Le Palais de Versailles, 1722).

Après l’aura de prestige et de puissance louisquatorzienne, la Révolution le parera d’une aura négative et sulfureuse, qui le poursuivra tout au long du XIXe siècle, malgré le succès du musée d’Histoire de France inauguré par Louis-Philippe en juin 1837. Il faudra attendre le XXe siècle pour que les artistes s’approprient réellement le palais. Ce dernier entre dans la culture populaire : il est le cadre de films à grand succès comme Marie-Antoinette (S. Coppola, 2006), tout en s’ouvrant à l’art contemporain (Murakami en 2010).

Mots-clés

Bibliographie

Thierry BAJOU, La Peinture à Versailles, XVIIe siècle, Paris, R.M.N., 2000.

Joël CORNETTE (dir.), Versailles, le pouvoir de la pierre, Paris, Tallandier, 2006.

Nathalie COURAL, Les Patel : Pierre Patel (1605-1676) et ses fils, Paris, Arthéna, 2001.

Vincent MAROTEAUX, Versailles, le roi et son domaine, Paris, Picard, 2000.

Jean-François SOLNON, Histoire de Versailles, Paris, Perrin, coll. « Tempus », 2003.

Pour citer cet article

Baptiste LOY, « Versailles », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 21/09/2025. URL : https://histoire-image.org/etudes/versailles

Liens

Une re sur le site du Château de Versailles

Commentaires

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel

Partager sur

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

Les élections municipales et sénatoriales de 1879 consacrent la victoire des républicains sur les royalistes. Le 30 janvier le monarchiste Mac-…

La répression judiciaire de la Commune

Dès la « Semaine sanglante », avec l’entrée des troupes versaillaises dans Paris, les soldats des généraux…

La cour de Louis XIV

Louis XIV choisit de stabiliser la cour dans sa résidence royale de Versailles qu’il fait aménager, agrandir et embellir. Il…

La seule vision de ces bâtiments évoque l’absolutisme et le classicisme. Versailles est aujourd’hui un élément constitutif, inamovible et…

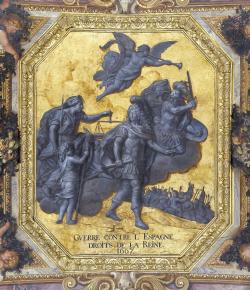

Revendiquer les droits de la reine

Le décès du roi d’Espagne Philippe IV, survenu le 17 septembre 1665, réveille les appétits dynastiques de…

La signature du traité de paix de Versailles intervient quelques mois après l’armistice du 11 novembre 1918. Mais l’armistice ne signifie pas la…

Le retour de la Cour

Le tableau de Pierre-Denis Martin (1663-1742) s’inscrit dans une période de renouveau dans l’histoire du château de…

Décidé peu après la paix de Nimègue (10 août 1678), le programme iconographique du plafond de la galerie des Glaces à Versailles constitue une…

La fête royale

Véhicule de la gloire du roi, la gravure est utilisée pour diffuser dans un format raisonnable et à un prix relativement…

La fin d’une longue carrière

Au début de la IIIe République, Adolphe Thiers achève une longue carrière politique commencée sous la…