欧博abgAltgemeinde~Teilort

Bonlanden - Altgemeinde~Teilort

Ritter Werner genannt der Tuzzer von Neuhausen verkauft Güter und Rechte in Plieningen, Oberaichen und Musberg an Kloster Bebenhausen. / Zur Detailseite

Luftbild: Film 22 Bildnr. 27, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] / Zur Detailseite

Reihenhäuser in der Keplerstrasse, Lizenz: CC0 / Zur Detailseite

Luftbild: Film 22 Bildnr. 25, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] / Zur Detailseite

Luftbild: Film 22 Bildnr. 26, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] / Zur Detailseite

Luftbild: Film 22 Bildnr. 189, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] / Zur Detailseite

Grenzsteinzeuge Bonlanden [Quelle: LGL] / Zur Detailseite

Luftbild: Film 22 Bildnr. 193, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] / Zur Detailseite

Äbtissin Schwester Adelheid von Bonlanden und der Konvent von Heiligkreuztal verkaufen ein Gut zu Hundersingen an Heinrich von Beizkofen als Leibgeding für ihn, seine Frau und seinen Sohn Albrecht. / Zur Detailseite

Luftbild: Film 23 Bildnr. 310, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] / Zur Detailseite

Ritter Werner von Neuhausen, genannt Tusser, sagt dem Markgrafen von Burgau, die von ihm an das Kloster in Bebenhausen verkauften Laienzehnten in Echterdingen und Plieningen nebst der Gerichtsbarkeit in Plieningen, mit denen er belehnt war, auf. / Zur Detailseite

Krautfelder bei Filderstadt- Bonlanden 1971 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 22.10.1971] / Zur Detailseite

Luftbild: Film 22 Bildnr. 191, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] / Zur Detailseite

Filderstadt-Bonlanden: Luftbild 2007 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg] / Zur Detailseite

Filderstadt-Bonlanden: Stadt aus nordöstlicher Richtung, Luftbild 2007 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg] / Zur Detailseite

Luftbild: Film 23 Bildnr. 308, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] / Zur Detailseite

Luftbild: Film 22 Bildnr. 190, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] / Zur Detailseite

Filderstadt-Bonlanden um 1970 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 03.08.1970] / Zur Detailseite

Kaiser Friedrich (I.) bestätigt dem Kloster Weingarten zahlreiche von seinen Vorfahren bewilligte Begünstigungen nebst genannten Besitzungen. / Zur Detailseite

Wasserzeichen "Fauna / Ochsenkopf / frei, mit Oberzeichen / mit einkonturiger Stange / Buchstaben / P / ohne weiteres Beizeichen / ohne Gesichtsmerkmale" [Copyright: Landesarchiv Baden-Württemberg] / Zur Detailseite

Filderstadt-Bonlanden: Rathaus um 1970 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 01.06.1970] / Zur Detailseite

Luftbild: Film 22 Bildnr. 28, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] / Zur Detailseite

Kartenblatt NO XIII 11 Stand 1827 (Bonlanden), Bild 1 [Quelle: Staatsarchiv Ludwigsburg] / Zur Detailseite

Luftbild: Film 23 Bildnr. 309, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] / Zur Detailseite

Das Schenkungsbuch des Klosters Reichenbach / Zur Detailseite

Stuttgart und Umgebung aus dem Seebuch (Seehbuch) von Jakob Ramminger von 1596 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg] / Zur Detailseite

Filderstadt-Bonlanden: Rathaus um 1970 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 01.06.1970] / Zur Detailseite

Kartenblatt NO XII 11 Stand 1828 (Bonlanden, Gutenhalde, Filderstadt), Bild 1 [Quelle: Staatsarchiv Ludwigsburg] / Zur Detailseite

Kartenblatt NO XII 12 Stand 1828 (Bonlanden, Gutenhalde, Filderstadt), Bild 1 [Quelle: Staatsarchiv Ludwigsburg] / Zur Detailseite

Luftbild: Film 23 Bildnr. 307, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] / Zur Detailseite

Typauswahl: Ortsteil – Historisches Ortslexikon

Typ: Teilort

Ersterwähnung: 1269

Ortslage und Siedlung Bonlandun 1100 [Kopialüberlieferung 13. Jahrhundert] Bônlanden 1269

(bis 1970): Der Ortsname Bonlanden leitet sich von Baum (»Baumlanden«) her und deutet auf Rodungstätigkeit hin. Die Zelgverhältnisse lassen eine östlich des Ortes (Bühler Feld) gelegene Wüstung vermuten, allerdings sind weder der Name der Wüstung noch der Zeitpunkt der Wüstlegung bekannt. Der Ortsgrundriss lässt vermuten, dass sich die Höfe ringförmig um die Burg des Ortsadels entwickelt haben. Bis heute hat sich die einstige Burg (das heutige Pfarrhaus, Georgstraße 1) als eine sehr eindrucksvolle Wall- und Grabenanlage mit 60 bis 65 Meter Durchmesser erhalten. Seit dem Übergang an Württemberg verlor die Burg ihre Bedeutung und verfiel, 1450 wird sie als Burgstall bezeichnet, der bereits vor langer Zeit wüst gefallen sei. Das Erdgeschoss des Pfarrhauses verfügt über rund einen Meter mächtige Mauern. 1466 erlaubte Graf Ulrich V. dem Kirchherrn Nikolaus Bauer, Kaplan und Keller, auf dem Burgstall ein Pfarrhaus zu errichten. Die Tatsache, dass sich die Georgskirche am höchsten Punkt des Ortes befindet, könnte darauf hindeuten, dass der Kirchturm als Wach- und Fluchtturm der Burg fungiert hatte. Bonlanden bestand aus einem Oberdorf, zu dem unter anderem auch die Burg und die Kirche gehörten, und einem Unterdorf. Dieses erstreckte sich entlang des Bombachs, zum Unterdorf gehörten auch die Mühle sowie einige Höfe im Bereich Kanal- und Mühlstraße, deren separate Lage auch auf der Kieser’schen Forstlagerkarte von 1683 deutlich sichtbar ist. Westlich des Ortskerns befand sich ein 5 Hektar großer, künstlicher See, der 1402 erstmals erwähnt wird und dem fürstlichen Hof in Stuttgart als Fischwasser diente. Er wurde 1820 an privat verkauft und 1836 trockengelegt. Im Tal eines Nebenbachs der Aich mit Fachwerkhäusern des 16./17. Jahrhunderts im alten Dorfkern. Beträchtliche Ortserweiterungen nach dem Zweiten Weltkrieg, besonders im Osten (»Kreuzäcker«, »Steinäcker«), Nordosten (Obere und Untere »Rauhen«), Norden (Haupt- und Lindenstraße, »Dinkelacker«), Nordwesten (»Im Vogelsang« mit Hochhäusern, Rotzeil), Südwesten (»Felle«, »Seefälle«, Roggenstraße, »Halde«). Die Bebauung ist meist zwei- bis dreigeschossig. Industrieansiedlungen im Nordosten (»Rainäcker«, »Obere Rauhen«, Hohe Straße) nahe der Bundesstraße 312.

Historische Namensformen:

Geschichte: Die erste gesicherte urkundliche Erwähnung des Ortes erfolgte 1269, als ein Ritter Wolfelin von Bonlanden (»Wolf. miles de Bonlanden«), ein niederadliger Verwandter der Herren von Bernhausen, dem Kloster Bebenhausen seinen Hof in Leinfelden schenkte. Sein auf dem Siegel überliefertes Wappen nahm die Gemeinde Bonlanden 1912 als Ortswappen an. Ende des 13. Jahrhunderts kam der Ort in den Besitz der Herren von Stöffeln, Bonlanden wurde Sitz einer der drei Zweiglinien der Herren von Stöffeln. 1377 starb der Bonländer Zweig in männlicher Linie mit Eberhard von Stöffeln aus, den Besitz erbten Guta von Stöffeln (verheiratet mit Konrad von Stammheim) und Elisabeth von Stöffeln (verheiratet mit Hermann von Sachsenheim). Graf Eberhard III. von Württemberg erwarb 1395 den Stammheimer und 1402 den Sachsenheimer Anteil von Bonlanden. Seitdem ist Bonlanden ein Teil des württembergischen Amts Stuttgart. Der 1451 erwähnte Köllershof mit Hanns Beck als Inhaber dürfte mit dem Schafhof (Georgstraße 2) identisch sein. Dieser 1442 erstmals erwähnte Hof war einer der 17 herrschaftlichen Schafhöfe, die im 15. Jahrhundert durch die Grafen von Württemberg eingerichtet wurden. Der Bezirk des Bonländer Schafhofs reichte bis Neckartailfingen, Neuenhaus, Bernhausen und Oberensingen. 1820 wurden der Gemarkung als Ablösung der Schönbuchrechte der Gemeinde 180 Morgen Wald zugeteilt. Bonlanden zählte zum Amt, später Oberamt Stuttgart und kam 1938 zum Landkreis Esslingen.

Wirtschaft und Bevölkerung: Die Musterungsliste von 1477 nennt 32 wehrfähige Männer, die Türkensteuerliste nennt 1545 bereits 109 Besteuerte. Zwischen 1634 und 1655 verringerte sich die Bevölkerung um 65,6 Prozent, die Zahl der Gebäude um 33,5 Prozent, damit lagen die Bevölkerungsverluste erheblich höher als in den Nachbargemeinden Bernhausen und Sielmingen. Es sollte über 100 Jahre dauern, bis wieder die Einwohnerzahl von 1634 (474 Einwohner) erreicht war. Dennoch verdoppelte sich im 18. Jahrhundert die Bevölkerungszahl, nämlich von 412 (1703) auf 847 (1802). Die Bevölkerung lebte überwiegend von der Landwirtschaft, wenn auch die Böden am Rand des Schönbuchs eine geringere Qualität aufwiesen als in den benachbarten Orten. Eine Besonderheit stellt zweifellos der Weinbau auf der Uhlberghalde dar, 1474 wird erstmals der Weinbau im Zusammenhang mit einer Kelterordnung erwähnt. Laut dem Fleckenlagerbuch von 1701 erscheint die Gemeinde als Eigentümerin der Kelter. Sie erhielt den 17. Teil der Erträge als Kelterwein. Am Ausfluss des Sees befand sich die 1451 erstmals erwähnte Bonländer Mühle (vermutlich Gebäude Bonländer Hauptstraße 9), sie musste 1836 aufgegeben werden, als der See trockengelegt wurde.

Name: Burg Bonlanden.

Datum der Ersterwähnung: 1200 [13. Jahrhundert]

Ersterwähnung: 1275

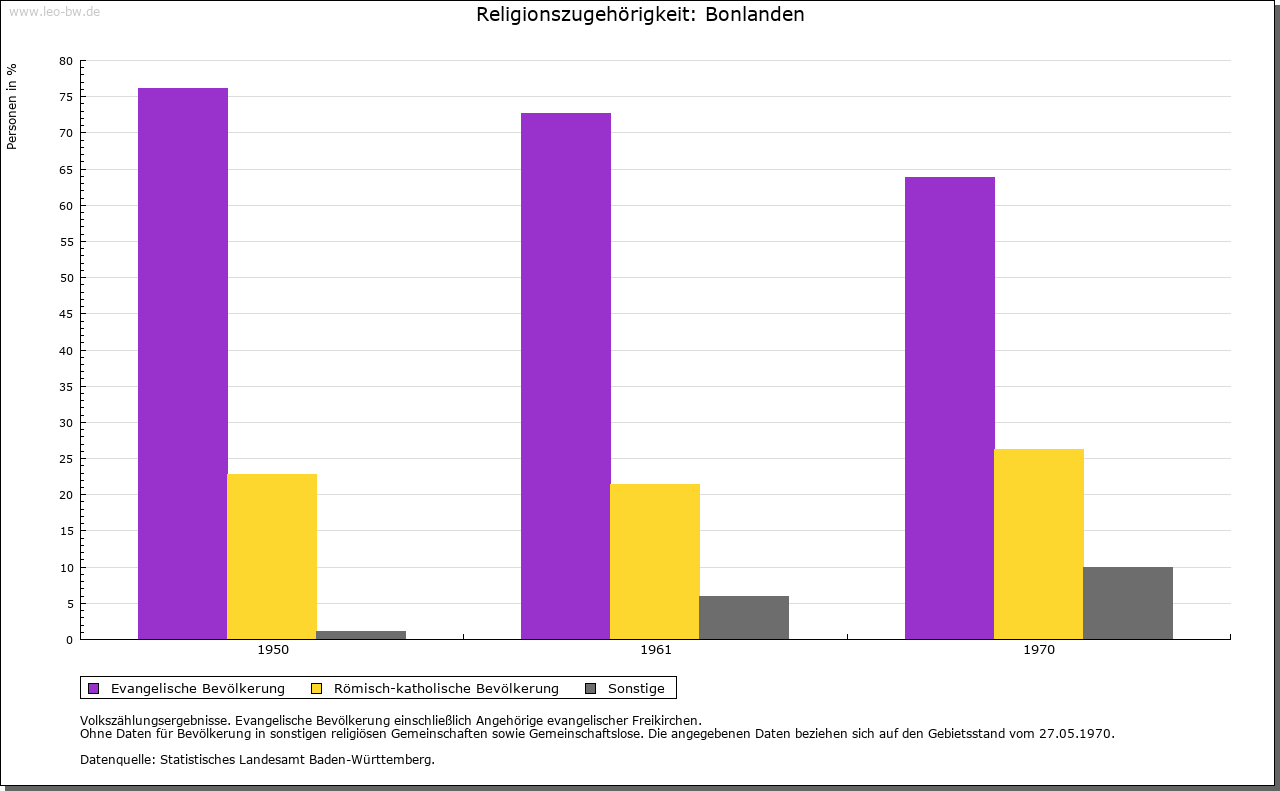

Kirche und Schule: Die Pfarrei Bonlanden wird erstmals 1275 erwähnt. Das Patronatsrecht lag zunächst beim Ortsadel, den Herren von Bonlanden beziehungsweise von Stöffeln, und gelangte 1395/1402 mit der Ortsherrschaft an die Grafen von Württemberg. 1477 wurde die Kirche dem Chorherrenstift Stuttgart inkorporiert, nach der Reformation gingen die Rechte an den württembergischen Herzog über. Das Georgs-Patrozinium wird 1559 erstmals erwähnt. Vom spätgotischen Kirchengebäude sind noch der 1472 errichtete Chor sowie der Kirchturm erhalten, das Langhaus stammt von 1749. Bemerkenswert ist die Ausstattung, an erster Stelle ist das frühgotische Kruzifix um 1300 zu nennen, auffallend sind aber auch die spätgotischen Fresken mit einer Marienkrönung sowie das barocke Epitaph von Pfarrer Ziegler, der 1713 verstarb. Neben der Pfarrstelle gab es als zusätzliche Kaplanstelle die Frühmesspfründe. Der Inhaber hatte sein Pfründhaus in der Klingenstraße 10 (heutiger Bau von 1605), im Zuge der Reformation wurde die Frühmesspfründe aufgelöst, die Einnahmen flossen an den Armenkasten und dienten unter anderem dem Schulwesen. Bonlanden besitzt seit etwa 1550 eine Schule, besondere Erwähnung verdient die von 1707 bis 1804 über drei Generationen amtierende Schulmeister-Familie Arnold. Als die Schülerzahl auf über 100 Schüler angewachsen war, stellte die Gemeinde 1746 erstmals einen Provisor ein, zunächst den Sohn des Schulmeisters. Der Ort des ersten Schulhauses ist unbekannt, vielleicht war es das Frühmesshaus (Klingenstraße 10). Im Jahr 1682 errichtete die Gemeinde ein neues Schulhaus in der Nähe der Kirchmauer, dessen genauer Standort allerdings bislang nicht geklärt ist. 1773 wurde das heute noch bestehende Schulhaus Oberdorfstraße 10 erbaut. Evangelische Pfarrkirche mit spätgotischem Kern. Der Westturm im Erdgeschoss kreuzrippengewölbt, der eingezogene Chor mit Netzgewölbe. Das Schiff wurde mehrfach umgestaltet, so 1912. Katholische Kirche zu Unserer Lieben Frau 1968 konsekriert; die Pfarrei wurde 1961 errichtet.

Patrozinium: Hl. Georg

Ersterwähnung: 1559

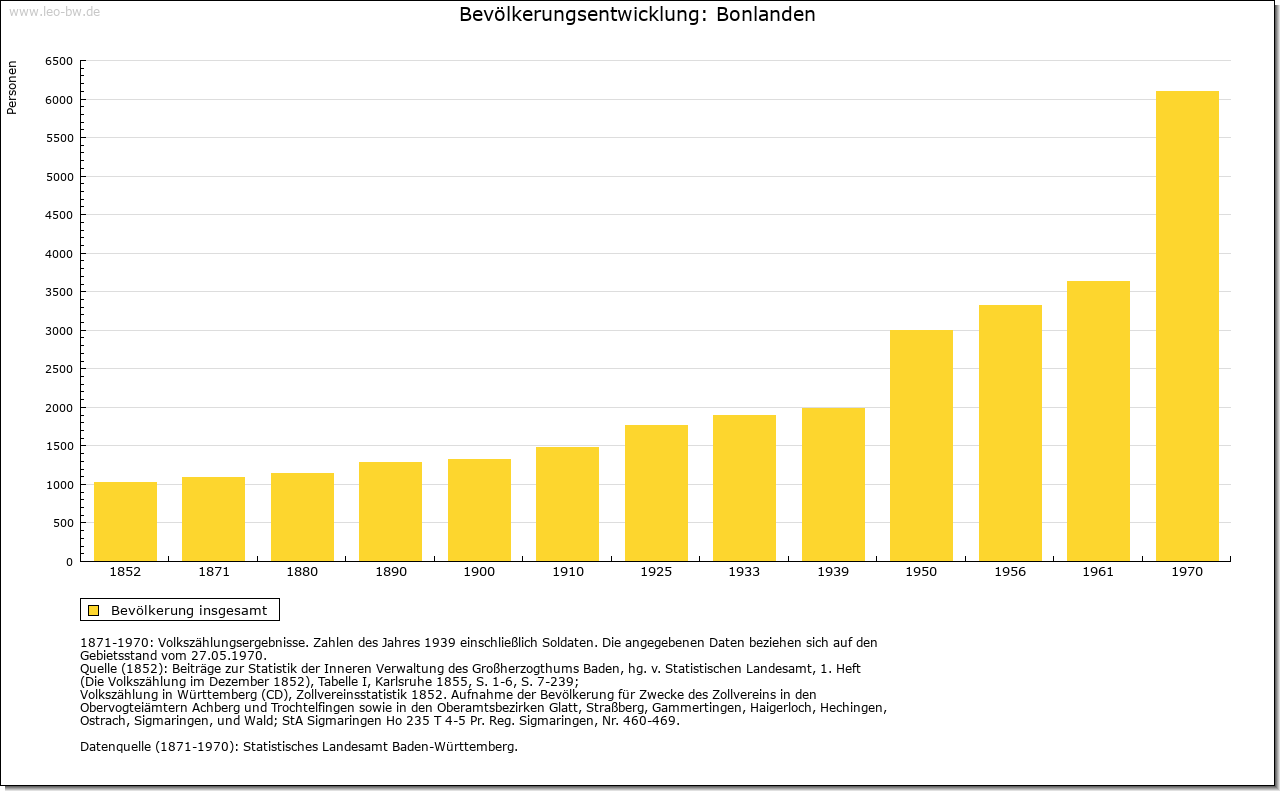

Bevölkerungsentwicklung (bis 1970) Bonlanden - Altgemeinde~Teilort

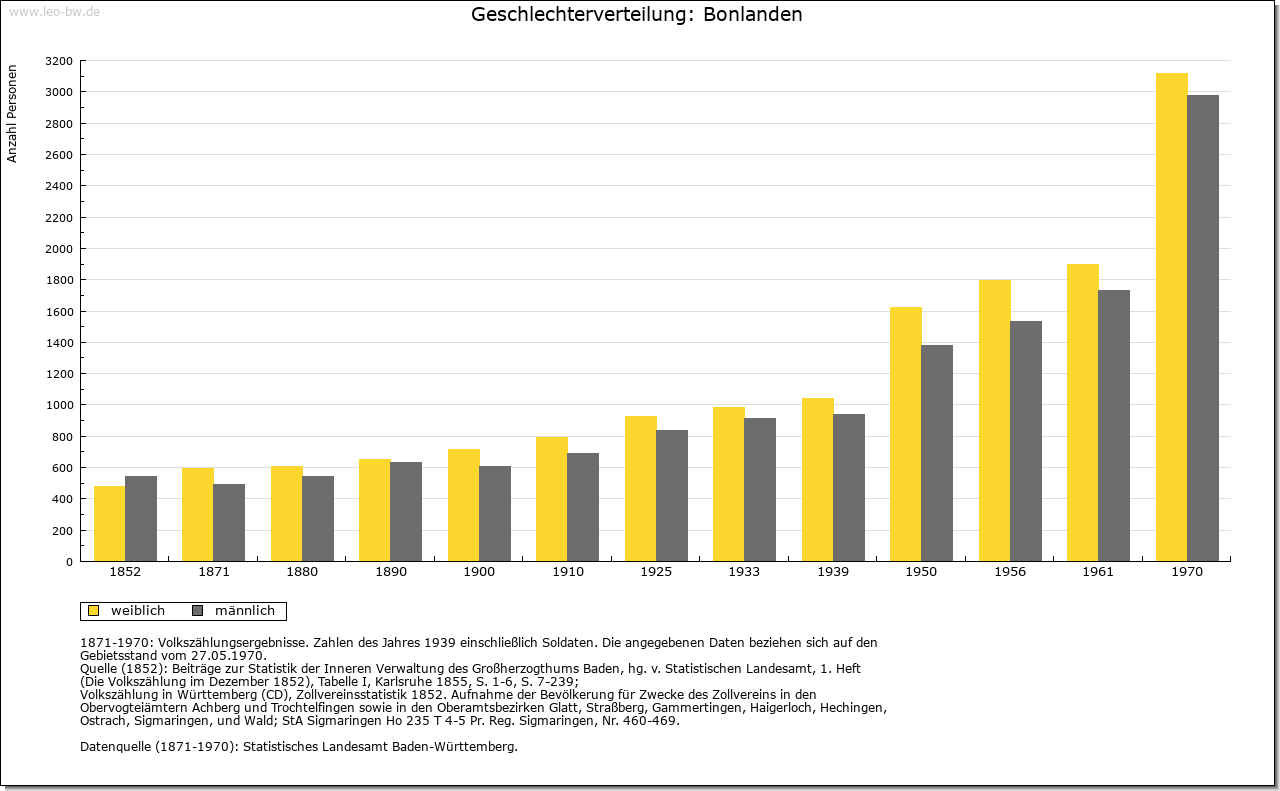

Geschlechterverteilung (bis 1970) Bonlanden - Altgemeinde~Teilort

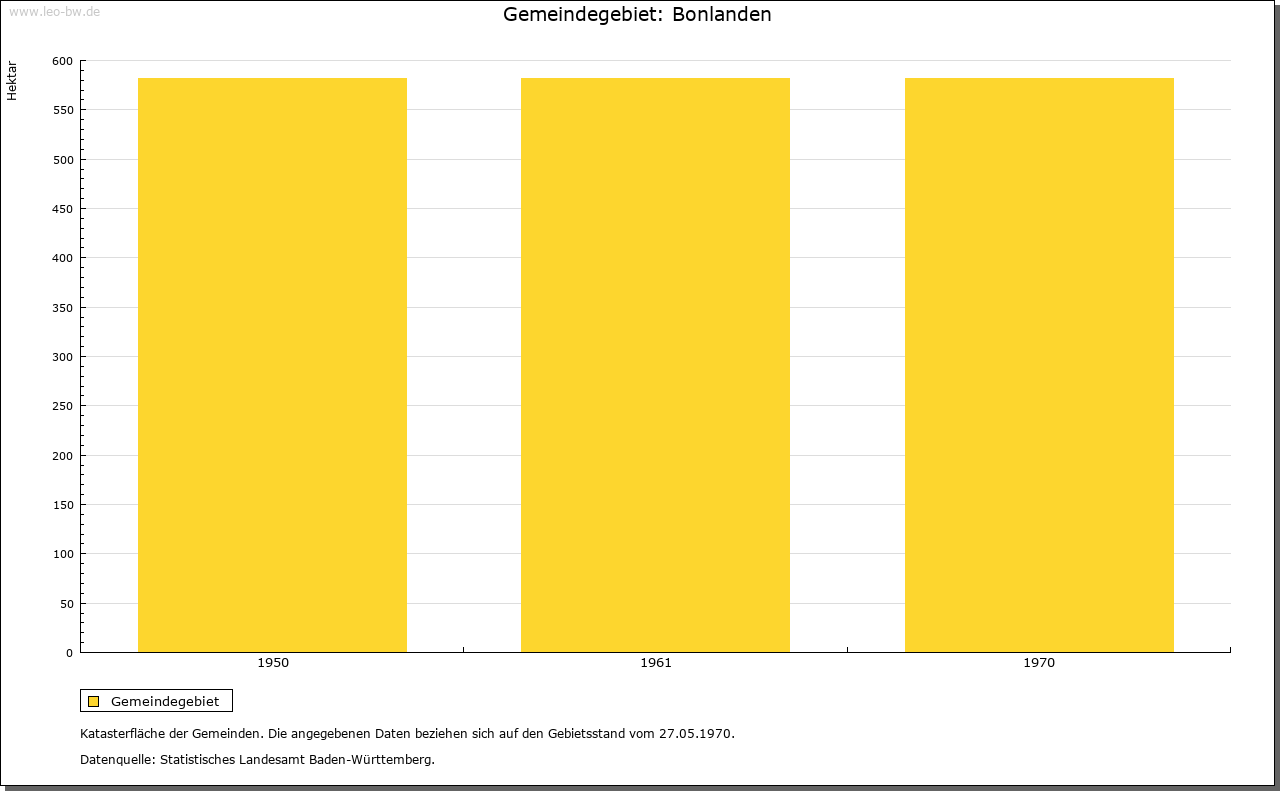

Gemeindegebiet Bonlanden - Altgemeinde~Teilort

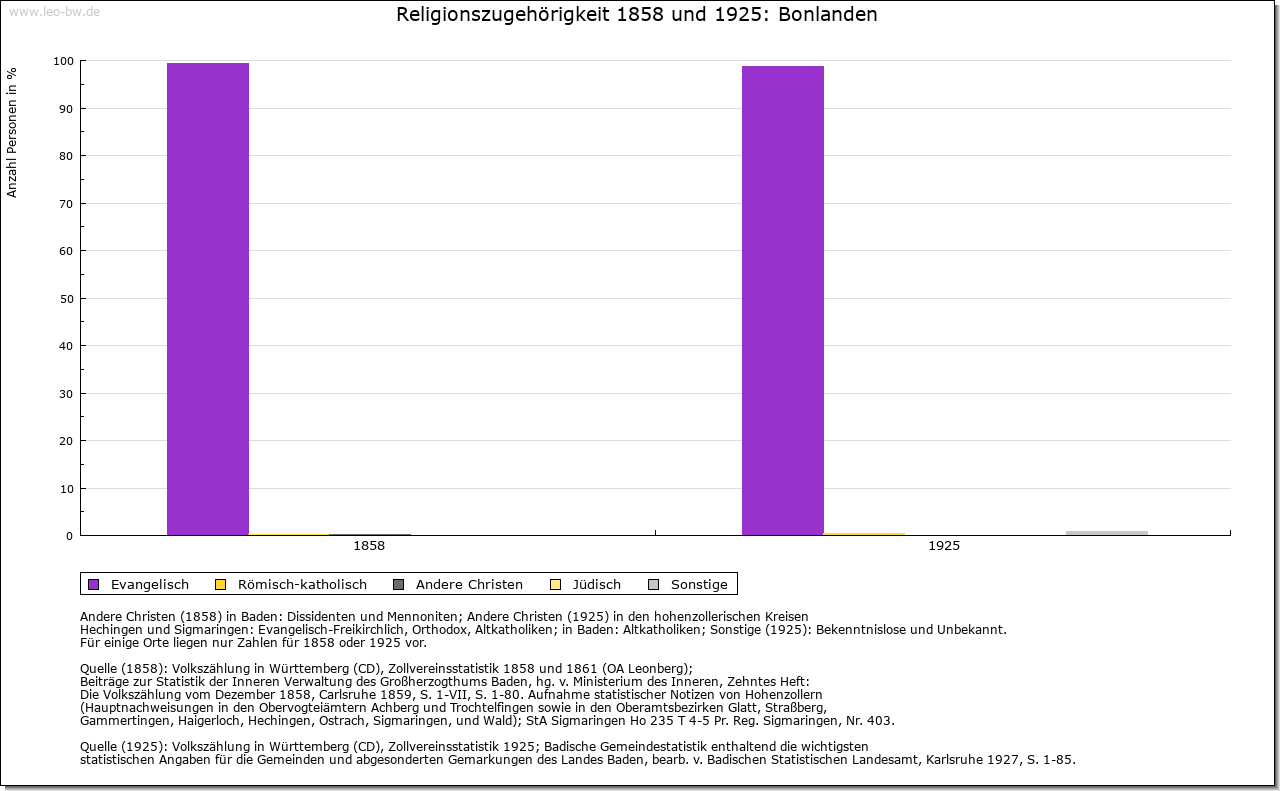

Religionszugehörigkeit (1950-1970) Bonlanden - Altgemeinde~Teilort

Religionszugehörigkeit (1858 und 1925) Bonlanden - Altgemeinde~Teilort

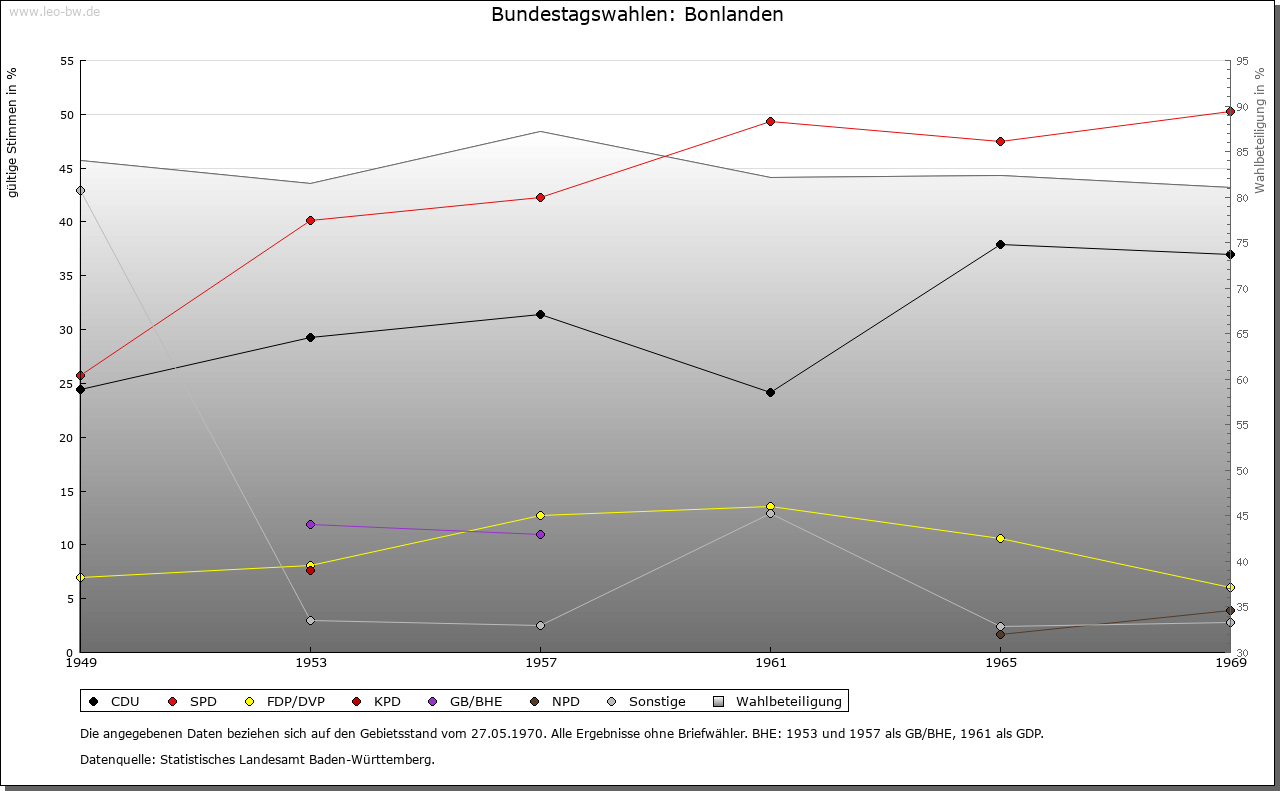

Bundestagswahlen (1949-1969) Bonlanden - Altgemeinde~Teilort

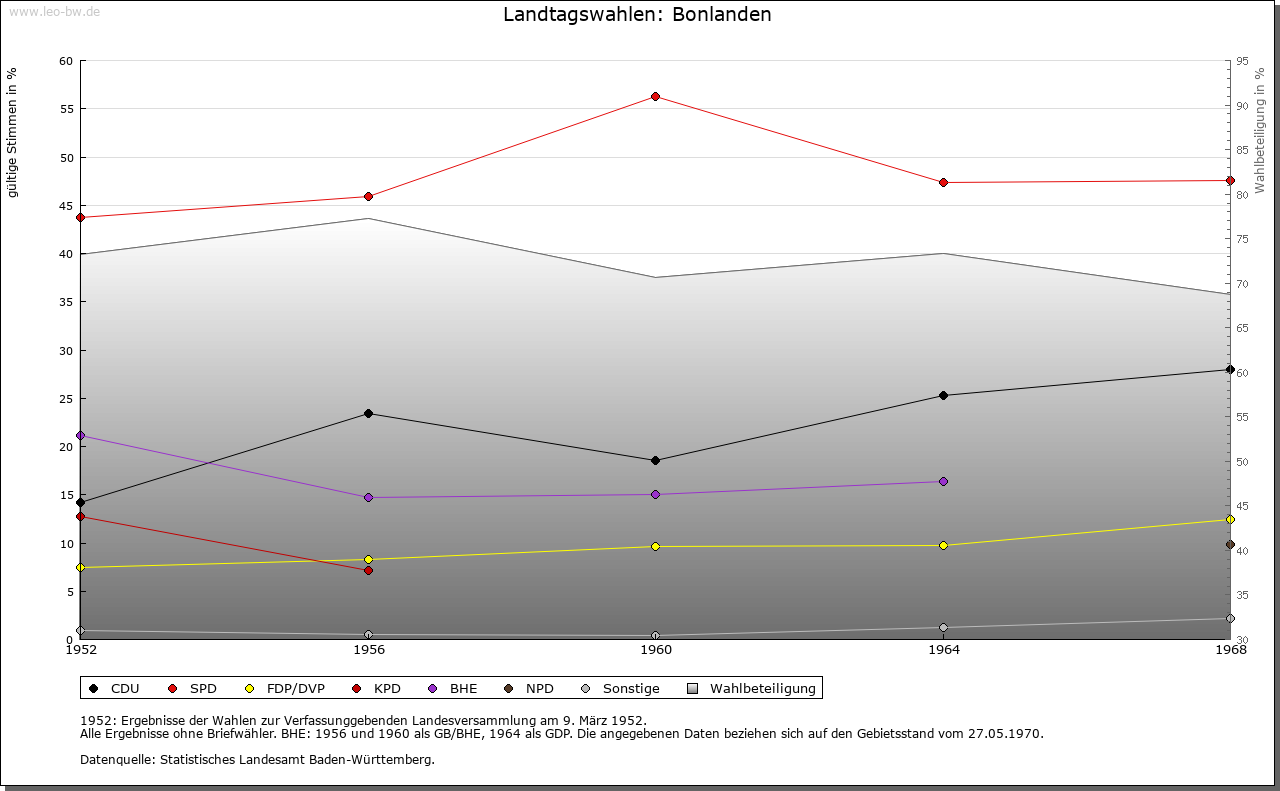

Landtagswahlen (1952-1968) Bonlanden - Altgemeinde~Teilort

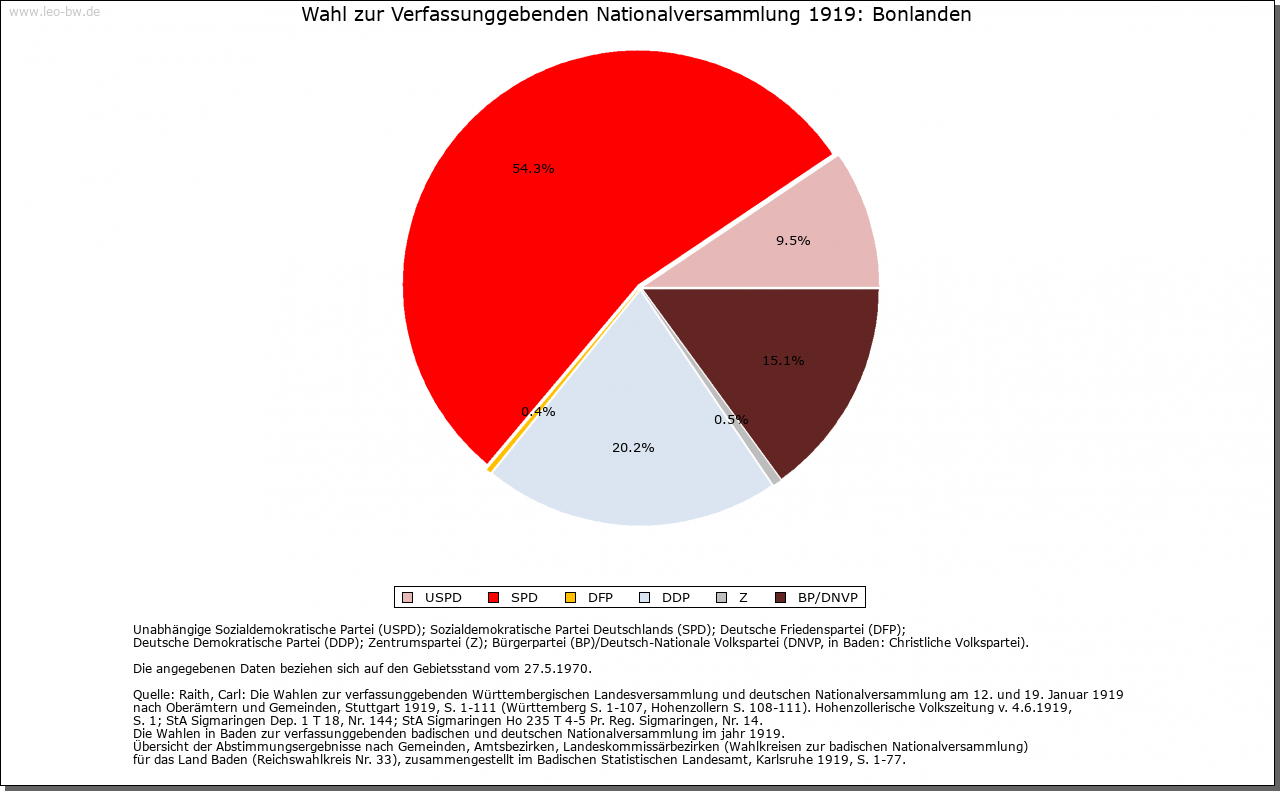

Wahl zur Verfassunggebenden Nationalversammlung 1919 Bonlanden - Altgemeinde~Teilort

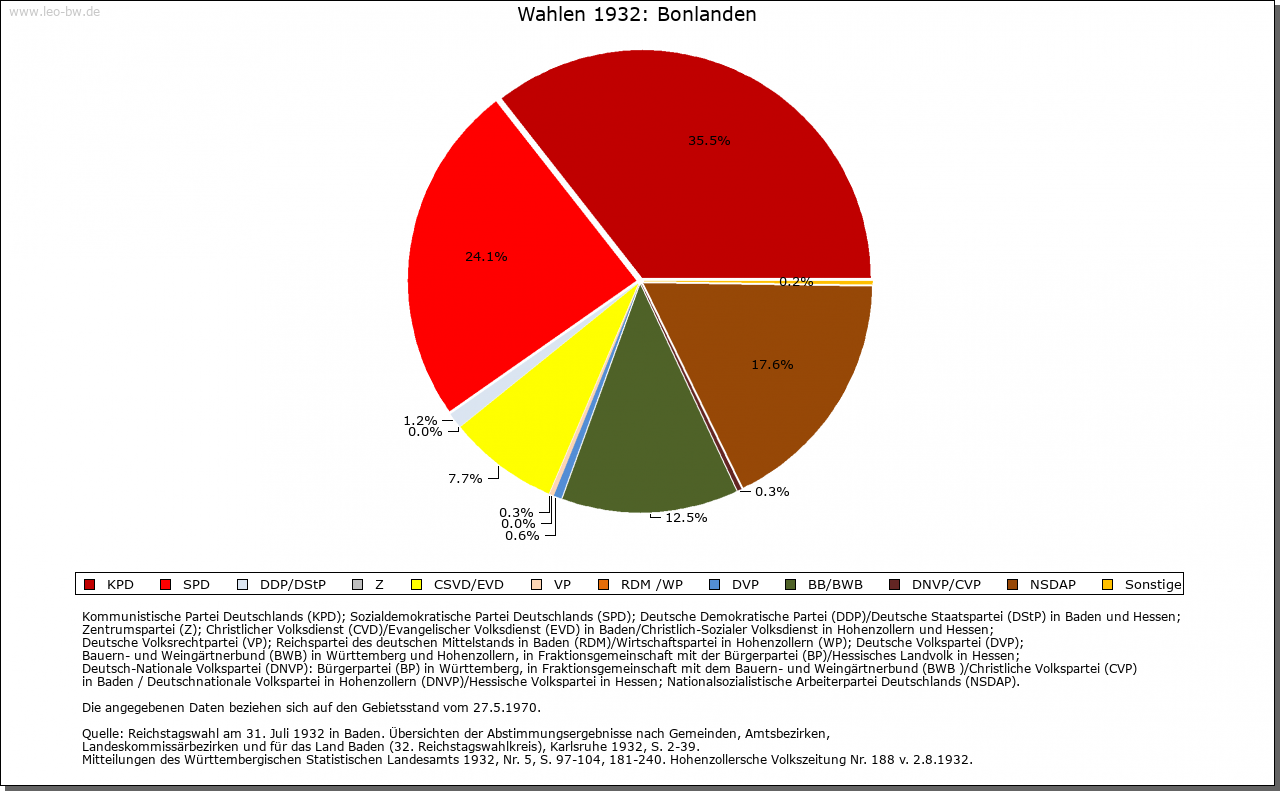

Wahlen 1932 Bonlanden - Altgemeinde~Teilort

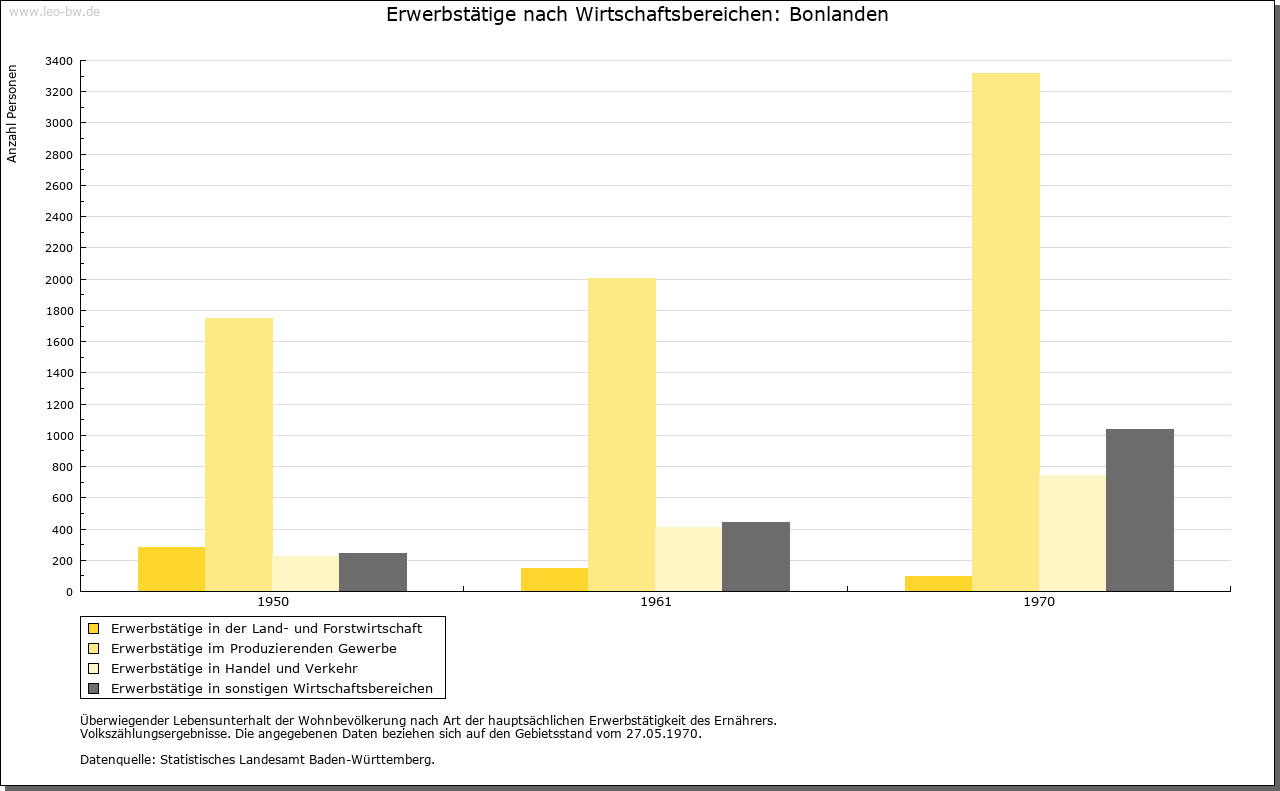

Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen (bis 1970) Bonlanden - Altgemeinde~Teilort

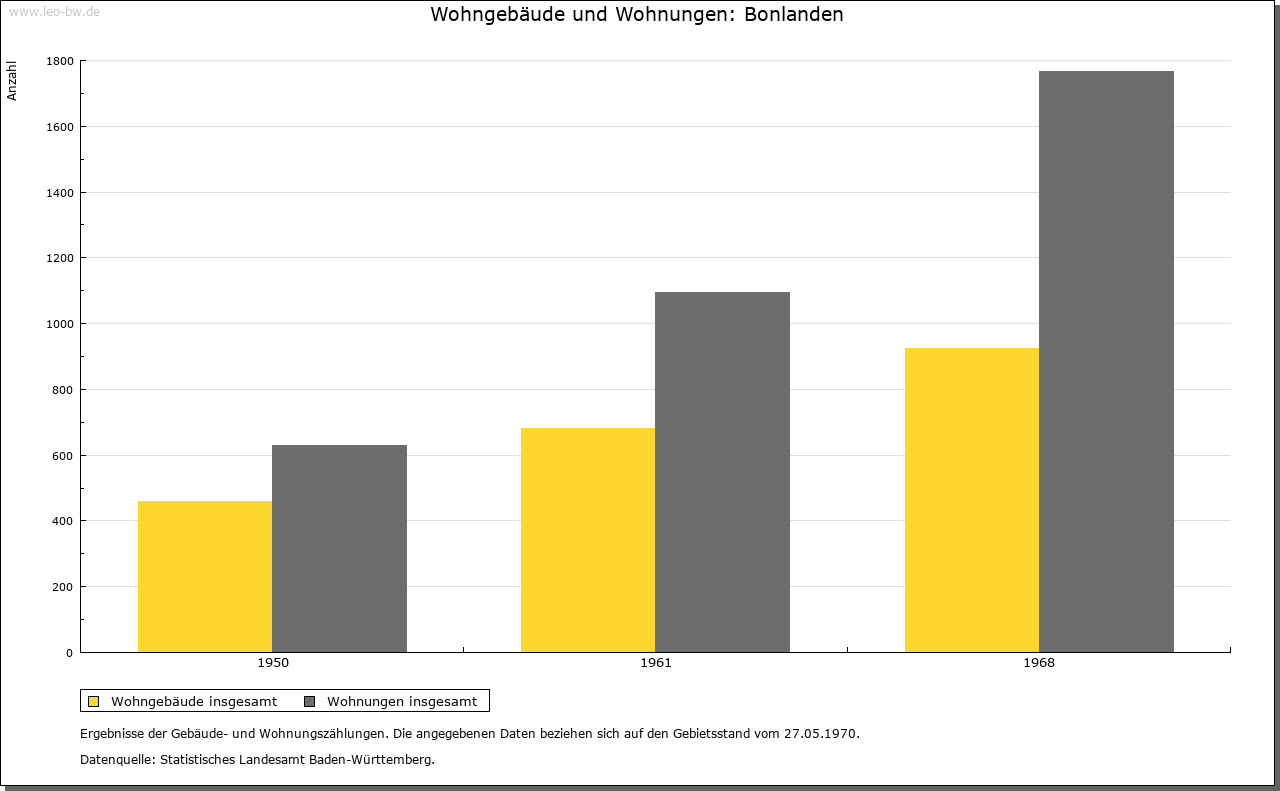

Wohngebäude und Wohnungen Bonlanden - Altgemeinde~Teilort

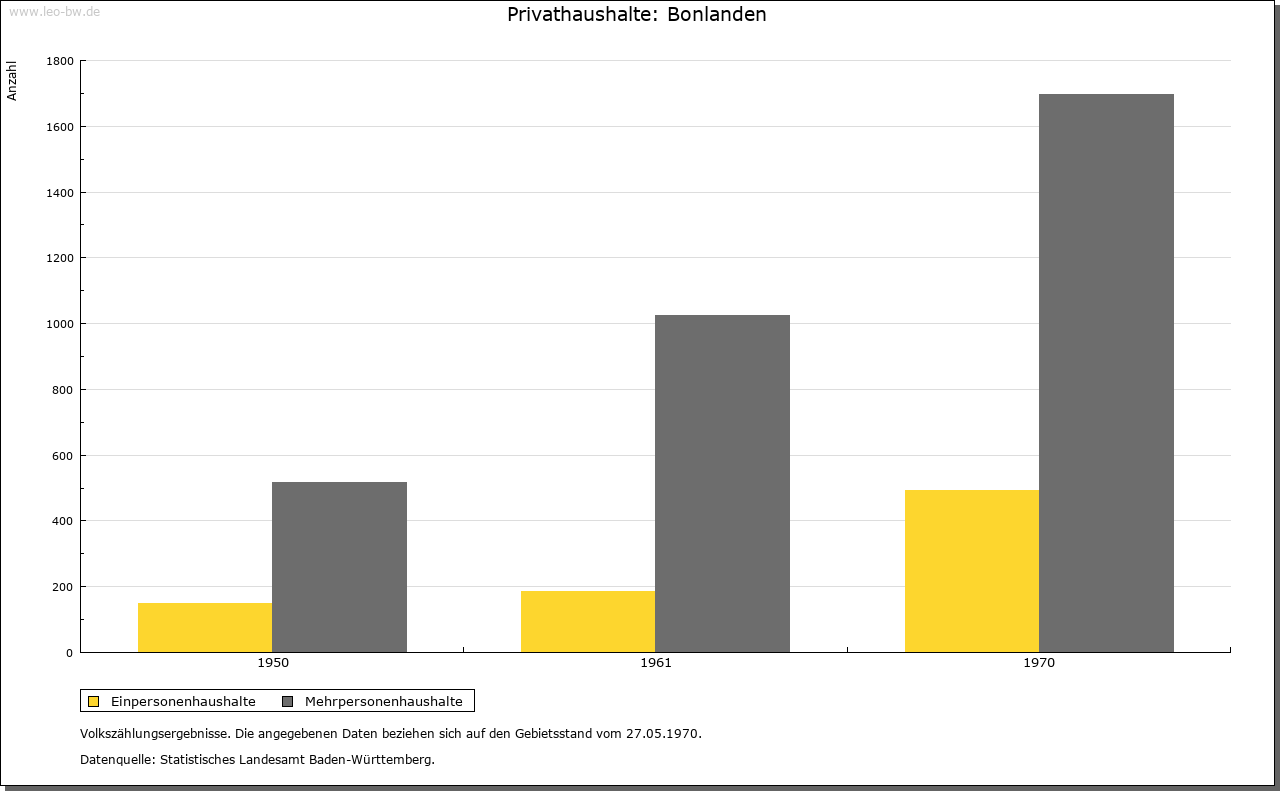

Privathaushalte Bonlanden - Altgemeinde~Teilort